“工業4.0”專案主要分為兩大主題,一是“智慧工廠”,重點研究智慧化生產系統及過程,以及網路化分散式生產設施的實現;二是“智會生產”,主要涉及整個企業的生產物流管理、人機互動以及3D技術在工業生產過程中的應用等。該計畫將特別注重吸引中小企業參與,力圖使中小企業成為新一代智慧化生產技術的使用者和受益者,同時也成為先進工業生產技術的創造者和供應者。

簡單的說“工業4.0”,是以智慧製造為主導的第四次工業革命。

隨著資訊技術與工業技術的高度融合,網路、電腦技術、資訊技術、軟體與自動化技術的深度交織產生新的價值模型,在製造領域,這種資源、資訊、物品和人相互關聯的“虛擬網路-實體物理系統(Cyber-Physical System,CPS)”,德國人稱其為“工業4.0”。

工業4.0概念首先由德國提出。2013年4月德國在漢諾威工業博覽會上首次發佈《實施“工業4.0”戰略建議書》,德國電氣電子和資訊技術協會於2013 年12 月發佈“工業4.0”標準化路線圖。2014 年漢諾威工業博覽會的主題“融合的工業——下一步”很好地契合了德國自2013 年以來力推的創新概念“工業4.0”。

東方證券對工業4.0的定義是:在現代智慧型機器人、感測器、資料存儲和計算能力實現突破的條件下,通過工業互聯網將供應鏈、生產過程和倉儲物流智慧連接,從而實現智慧生產的 “四化”:供應和倉儲成本較小化,生產過程全自動化,需求相應速度較大化和產品個性化。

工業4.0的終極目的是使製造業脫離勞動力稟賦的桎梏,將全流程成本降到較低,從而實現製造業競爭力的較大化。在4.0 時代,不僅製造環節的人工將得到節省(機器人為主體的自動化生產連線),前端供應鏈管理、生產計畫(互聯網接入,實施管理訂單)、後端倉儲物流管理(WMS+自動化立體倉庫)都將實現實現無人化,以及較低的管道庫存和物流成本。

工業4.0的特點是什麼?

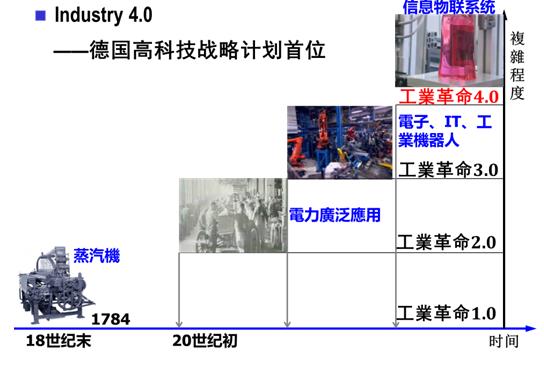

回顧前三次工業革命,實際上是應用機械、電氣和資訊技術等越來越先進的工具逐步將人力從生產中解放,從而提高生產效率、降低生產成本的過程。而對於即將到來的工業革命4.0,一項更為偉大的工具 – 互聯網將深度參與到生產過程中去,從而將製造業對勞動力的依賴和生產成本的優化帶到一個全新的高度。

1)工業革命1.0:18 世紀末期始於英國的第一次工業革命,19 世紀中葉結束。這次工業革命的結果是機械生產代替了手工勞動,經濟社會從以農業、手工業為基礎轉型到了以工業以及機械製造帶動經濟發展的模式。

2)工業革命 2.0:第二次工業領域大變革發生在20 世紀初期,形成生產線生產的階段。通過零部件生產與產品裝配的成功分離,開創了產品批量生產的新模式。

3)工業革命3.0:20 世紀70 年代以後,隨著電子工程和資訊技術充實到工業過程之中,實現了生產的優化和自動化。自此,機械能夠逐步替代人類作業。

為什麼要推動工業4.0?

隨著人口紅利的消失,勞動力供給減少、人工成本上升和新一代勞動力製造業就業意願的下降,對我國製造業的國際競爭力形成了巨大制約。有資料顯示中國沿海地區勞動力綜合成本已經與美國本土部分地區接近。客觀上說,推進“工業化和資訊化”融合,搶先進入“工業4.0”時代,以保持第一大支出產業-製造業競爭力,是中國無法不選擇的一個命題。

李克強總理2014年10月份訪德期間簽訂“工業4.0”戰略合作框架,顯示出高層對製造業4.0升級改造的強力支持,工業4.0大概率將上升到國家戰略高度。

工業4.0在國際上的發展情況

中金指出在國際分工體系中德國成為市場主導者:

德國成為新一代工業生產技術(即CPS)的供應國和主導市場(標準制定者、領先供應商),從而使德國製造業在持續發展的前提下提升它的全球競爭力。意味著德國人創建了新的生產環境,包括新的管理、流程、模型等,還提供新的智慧生產裝備和新的技術手段。將推動德國的機器人、製造成套裝備、IT 技術、控制技術、資訊技術等核心產業的變革,並加入到工業4.0 體系內,再借助這新的工業體系生產製造出來的產品衝擊世界原有生產體系中的產品,“確保了德國製造業的未來”。

德國的工業4.0 概念是建立在德國在自動化裝備全球領先的優勢地位上,幾乎所有國內的大型自動化工業企業,以及上千的中小企業也將加入到這一體系裡去。西門子、費尼克斯電氣、倍福、施耐德電氣、庫卡等都在朝這一方向努力。

► 西門子(Siemens):憑藉全集成自動化(TIA)和“數位化企業平臺”,西門子長久以來佔據著資訊技術集成領域的領導地位。西門子公司還將與德國弗勞恩霍夫研究院以及大眾汽車公司,通過利用產品生命週期管理軟體(PLM)進行虛擬生產規劃,可降低生產線上機器人的能耗高達50%。

► 費尼克斯電氣(Phoenix Contact):全面投入Profinet 工業乙太網的開發,目前形成了全面的基於Profinet 工業乙太網的競爭力。

► 倍福(Beckhoff):與感測器、視覺系統及機械廠商一起參與“科技自動化-系統化工程”與“極速控制-標準加工設備能效提升”兩個專案的實施。

► 施耐德電氣(Schneider Electric):推出的EcoStruxure 能效管理平臺,除了實現了對電力、工業、建築樓宇、資料中心和安防5 大領域的技術和專業經驗的整合,EcoStruxure 與其子系統更強調軟體帶來的靈活性。

► 羅克韋爾自動化(Rockwell Automation):通過與思科密切合作,推進標準乙太網EtherNet/IP 快速發展。Ethernet/IP 是未經修改的乙太網標準,可以和現在所有的標準乙太網設備透明銜接,使得產業融合成為可能。值得關注的是:2014 年4 月全球最大的工業展會“漢諾威工業博覽會”上,西門子展示的新一代汽車生產線吸引了很多人。從表面來看只是機器人對生產線上的車體進行組裝,任何一個汽車工廠都有這樣的組裝線。不過,製造的思路卻完全不同。在該生產線上,車體與機器人一邊“對話”一邊進行組裝。其工作原理為在車體內嵌入IC 標籤,記錄汽車型號、必要零部件以及組裝順序等資訊。車體接近機器人時會發出“需要5 扇門”等指示。機器人會按照指示進行作業。

其他工業化先進國家也在積極推進“新工業戰略”

與德國的工業4.0 相比,其他工業化國家雖然未普遍使用這一術語,但盡可能降低生產操作成本、提高靈活性和加快創新週期也是這些國家的共同目標。

► 美國:在美國,GE 主導的“工業互聯網”革命同樣如火如荼,已經成為美國“製造業回歸”的一項重要內容。

與工業4.0 的基本理念相似,它同樣宣導將人、資料和機器連接起來,形成開放而全球化的工業網路,但其內涵已經超越製造過程以及製造業本身,跨越產品生命週期的整個價值鏈,涵蓋航空、能源、交通、醫療等更多工業領域(九大平臺)。

相比於西門子的“工業4.0”,GE 的“工業互聯網”方案更加注重軟體、網路、大資料等對於工業領域的服務方式的顛覆—— 與德國強調的“硬”製造不同,“軟”服務恰恰是軟體和互聯網經濟發達的美國經濟較為擅長的。

根據GE 的預測,在美國,工業互聯網能夠使生產率每年提高1%-1.5%,那麼未來20 年,它將使美國人的平均收入比當前水準提高25%-40%;如果世界其他地區能確保實現美國生產率增長的一半,那麼工業互聯網在此期間會為全球GDP 增加10 萬億-15 萬億美元—— 相當於再創一個美國經濟。

► 日本:一是採用“小生產線”的企業增多,本田公司通過採取新技術減少噴漆次數、減少熱處理工序等措施把生產線縮短了40%,並通過改變車身結構設計把焊接生產線由18 道工序減少為9 道,建成了世界最短的高端車型生產線。二是採用小型設備的企業增多,日本電裝公司對鋁壓鑄件的生產設備、工藝進行改革,使得鑄造線生產成本降低了30%,設備面積減少80%,能源消費量降低50%。三是通過機器人、無人搬運機、無人工廠、“細胞生產方式”等突破成本瓶頸,佳能公司從“細胞生產方式”到“機械細胞方式”,再到世界首個數碼照相機無人工廠,大幅度地提高了成本競爭力。

此外政府加大了開發力度,加大對3D 印表機等尖端技術的財政投入。2014 年,經濟產業省繼續把3D 印表機列為優先政策扶持對象,計畫當年投資45 億日元,實施名為“以3D 造型技術為核心的產品製造革命”的大規模研究開發項目,開發世界最高水準的金屬粉末造型用3D 印表機。中國面臨什麼樣的挑戰和機遇

東方證券指出,美德等發達國家的工業革命信號給我國製造業敲響了警鐘。歐洲計畫到2030 年將其製造業占GDP的份額提高5個百分點,而競爭的矛頭即直指世界第一製造業大國 - 中國。

反觀我國,隨著人口紅利的消失,勞動力供給減少、人工成本上升和新一代勞動力製造業就業意願的下降,對我國製造業的國際競爭力形成了巨大制約。根據美國某諮詢機構統計,中國沿海地區勞動力單位綜合成本已經與美國本土部分地區接近。

客觀上說,搶先進入“工業4.0”時代、保持第一大支出產業 - 製造業競爭力,是中國無法不選擇的一個命題。

中國作為生產1/3 世界的製造大國如果不積極應對,一方面,規模化生產模式生產出來的產品將受到挑戰;另一方面,產業升級時將被動接受德國的新標準、新設備。

近幾年來,國家及各級政府不斷推出支持工業機器人行業發展的政策,推動行業發展。例如上海、昆山、徐州、蕪湖等多地規劃了機器人產業園,推出政府引導資金、所得稅優惠等多項產業扶持政策。2013 年11 月,浙江省提出在未來五年年均實施“機器換人”項目5000 項、完成技術改造投入5000 億元。

2014 年10 月,李克強總理訪問德國期間,在第三輪中德政府磋商後發表的《中德合作行動綱要》中宣佈,兩國將開展“工業4.0”合作,該領域合作有望成為中德未來產業合作的新方向。

中國社會科學院工業經濟研究所黃群慧等認為,“工業4.0”不僅會削弱中國等發展中國家的低成本比較優勢,而且有利於發達國家形成新的競爭優勢,通過發展現代裝備製造業控制產業制高點,發達國家可以運用現代製造技術和製造系統裝備傳統產業來提高傳統產業的生產效率,通過裝備新興產業來強化新興技術的工程化和產業化能力。同時,其在高端服務業的領先優勢也可能被進一步強化。

因此,後發國家的產業趕超將面臨來自發達國家的全方位抑制。“第三次工業革命”本質是人機關係的深刻變化,這種變化大大增加了對知識和技能的需求。而與先進製造技術相適應的知識和技能的形成和積累,恰恰是中國這樣的發展中國家遇到的最大挑戰。

工業4.0離真正的產業化大規模應用還有相當長的路要走。中金公司在報告中指出:提高生產效率、產品品質、產品能效以及自動化整體水準,降低生產能耗是我國當前製造業轉型的第一步。目前我國已經在兩化深度融合、智慧製造裝備重大專項、戰略性新興產業等方面有了諸多佈局。中央和各地方政府也在紛紛支持工業機器人、3D 列印等新型智慧製造專案的發展。

從工業4.0 產業鏈的上游看,現代智慧工廠所高度依賴的四大基礎條件 – 感測器(資料獲取)、大型存放區(資料存儲)、大資料計算能力(資料處理)和工業乙太網(資料通信),以及執行單元-智慧型機器人,均是工業4.0 實施的關鍵要素。智慧工廠這種新型生產模式的興起,必將帶來機器人的大規模普及、感測器的大量使用,以及工業大資料服務商和通信服務商的興起。東方證券建議關注工業乙太網服務商東土科技、管理軟體提供商用友軟體、感測器供應商華天科技和漢威電子等。

從工業4.0 產業鏈下游看,智慧工廠將大幅節省勞動成本、提高生產效率、提升客戶體驗,增強製造廠商的競爭優勢。較早適應4.0 改造的產業和廠商將先受益。建議關注雲印刷運營商長榮股份。

東方證券看好工業4.0 產業鏈中游環節,即軟硬結合的行業解決方案提供商、智慧工廠總包商掌握核心的技術訣竅,也是智慧工廠模式興起的直接受益者。由於在中國大部分行業並沒有成熟的智慧工廠解決方案,先進入者往往具有較強的先發優勢,在細分行業形成較高進入壁壘。東方證券看好智慧工廠行業方案提供商,新松機器人、軟控股份、藍英裝備、博實股份、天奇股份、華昌達、京山輕機、慈星股份、上工申貝等。